5月26日に今年初のオープンキャンパスが行われました。会場は、来年の入学生が通うことになる山梨市キャンパスです。

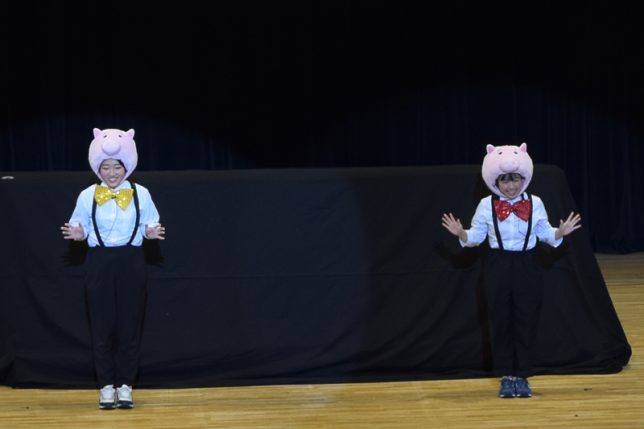

子どもたちと一緒に楽しめる手遊び歌を披露します。事前の練習では「緊張する!」と話していた3人ですが、参加者を前にして堂々と発表していました。

全員で手遊びをやってみましょう! バスに乗って揺られているつもりでGOGO♫

手遊びは何種類もあります。緊張気味の参加者も、手を動かすことで少しずつリラックスしてきたでしょうか。

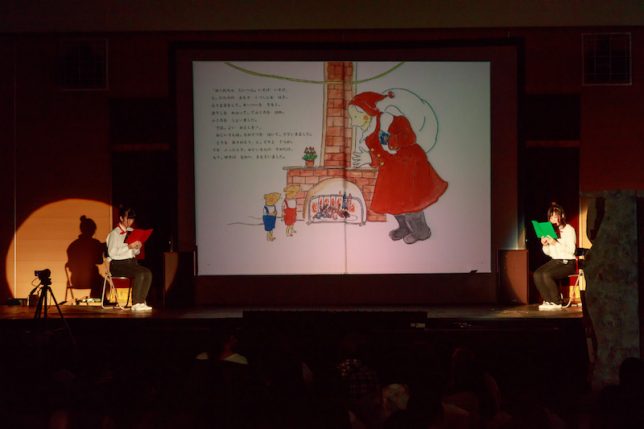

続いて2年生の穂坂裕汰さんが手作りの大型紙芝居を披露しました。題は「こぎつねぎーくんのおつかい」。こぎつねのぎーくんが、お母さんのために初めてのおつかいに挑戦する物語です。

穂坂さんは1年生の時に造形の授業の課題としてこの物語を創作し、何日もかけて大型紙芝居の絵を完成させました。4−5歳児を中心にいろいろな年齢の子どもにわかりやすいように作ってあり、保育園実習に行った際に、子どもたちの前で披露し、喜んでもらった経験があるそうです。

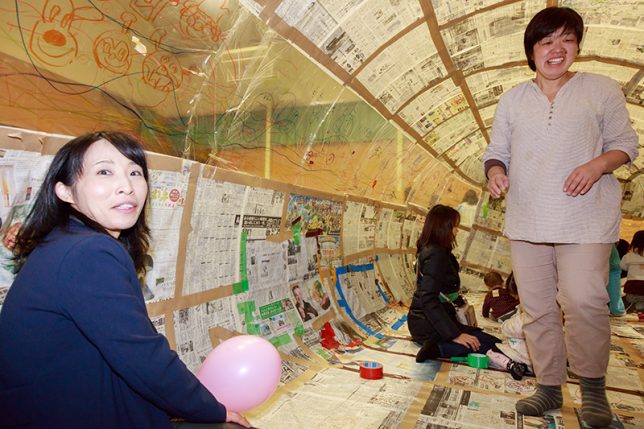

次に教室を移動して、三井先生による保育の表現技術(造形)の模擬授業が行われました。

まずは学生たちがペープサート(紙人形劇)を披露します。これも学生が考えたオリジナルの物語で、梅雨の時期の到来が近いことからカエルが登場します。

ペープサートのストーリーから想像を膨らませて、今度は高校生たちが子どもたちになったつもりでカエルのおもちゃを作ってみます。

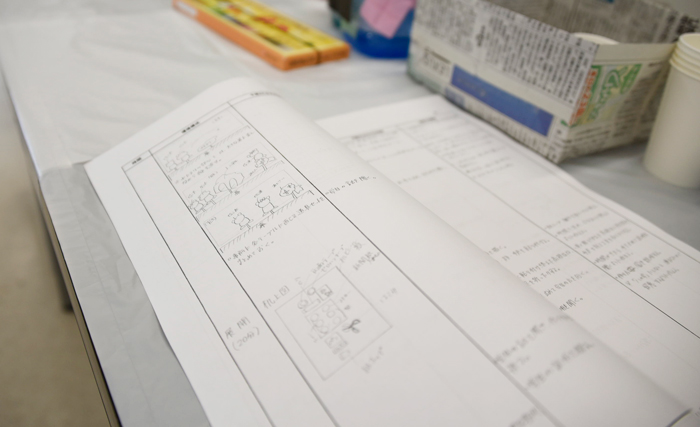

机の上には工作用具とともに学生が書いた指導案が。自分だけでなく他の人が見てもどう指導したら良いかわかるようにと、工作の手順や注意事項を細かく記してあります。書くのは大変だそうですが、保育の実習には欠かせないもので、指導案をまとめることで大きな力がついていきます。

紙を切ってカエルの顔を描きます。可愛い顔になったでしょうか? 時間がかかっても慌てずに・・・。

入学してまだ2ヶ月足らずの1年生も、各テーブルについて指導に当たります。こうした経験を早い段階から重ねることで、人前でリードしたり発表したりすることに慣れていくそうです。

紐を使って動くカエルが完成! 動かす競争をしながら歓声が上がります。

指導役の学生たちも、最後までしっかり作ってもらえた、とひと安心していました。

次は、五味先生による自然観察の模擬授業です。会場には当日の朝摘んだばかりの植物が用意してありました。

子どもも大人も五感を意識して使って、豊かな感性を育めるのが自然観察の授業です。同じ種類の葉を見て触って選び、匂いも嗅いでみます。

はんこや木のボール、色鉛筆などを使って葉っぱの形を写し取る体験も。

葉っぱは様々な種類があるので、うまくいったり、いかなかったりします。その多様性を知って重んじることが、命を愛するということに通じていきます。

今回は室内での授業でしたが、山梨市には万力公園という広大な自然環境があるので、四季折々の植物に触れて楽しむことができるでしょう。

学生ホールでのティータイムは、参加者が短大生たちに直接質問ができる時間です。先生方は退出し、いろいろと率直な意見が飛び交ったようです。

視聴覚室に戻り、全体説明会が行われました。

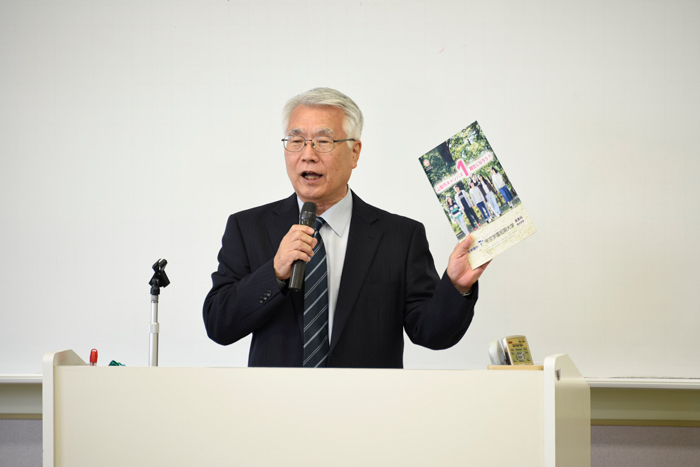

短大である本学では、2年間で資格と学位を取得し、たくさんの行事を通じて保育者としての感性を磨くことができること、そして社会の中でコミュニケーションが取れる人を育てることに力を入れていると石井副学長がお話しました。

また、来年の山梨市キャンパス入学生から家賃補助制度がスタートすることや、少人数制教育などの本学ならではの特徴についても説明されました。

就職状況については、ほとんどの学生が保育の道に進んでいます。卒業生が働いている園の園長先生から「あの先生がいるから」と遠くから子どもを通わせる親御さんがいると感謝された例もあり、より「いい先生」が求められているという実情が紹介されました。

最後に個別相談の時間があり、オープンキャンパス終了となりました。

今回は初の山梨市での実施でしたが、本当に多くの高校生、保護者の方々にご来場いただきました。少人数制に興味があるということで、県外から足を運んでくださった方もいました。嬉しいですね。

準備も含め、学生たちも頑張りました! 次回のオープンキャンパスは6月23日(土)です。多くの方のご参加をお待ちしております。

また、8月18日(オープンキャンパスと同日)には第1回目のAO入試も行われる予定です。

学生同士が仲良くなるだけでなく、初対面の人とすぐに打ち解けて話をしたり、場を盛り上げたりすることは、将来保育者として子どもたちをリードする力を培うのに大きく役立ちます。楽しみながら学べるのっていいですね!

学生同士が仲良くなるだけでなく、初対面の人とすぐに打ち解けて話をしたり、場を盛り上げたりすることは、将来保育者として子どもたちをリードする力を培うのに大きく役立ちます。楽しみながら学べるのっていいですね!