オープンキャンパスのページに当日のタイムスケジュール(予定)を掲載しました。

今回の模擬授業は「保育内容演習(健康)」と「保育の表現技術(造形)」です。

第3回オープンキャンパスの参加申し込みは7月17日(水)23:59まで!

参加を検討中の方は申込みの締め切りにお気を付けくださいね。

オープンキャンパスのページに当日のタイムスケジュール(予定)を掲載しました。

今回の模擬授業は「保育内容演習(健康)」と「保育の表現技術(造形)」です。

第3回オープンキャンパスの参加申し込みは7月17日(水)23:59まで!

参加を検討中の方は申込みの締め切りにお気を付けくださいね。

オープンキャンパスでは、学校の様子を伝えるために一部の在学生が参加者を迎えますが、毎回卒業生も何名か足を運んでくれます。

そのひとり、穂苅翼さん(写真左)は甲府市の保育園に勤務して2年目。現在未満児のクラスを担当されています。1年目は子どもたちとの信頼関係を築くのに苦労したそうですが、今年は持ち上がりの子どもも多く、とても楽しいと感じているようです。

先日、仕事中の自分と普段の自分がだいぶ違うことに気づいたとか。子どもたちを前にすると歌うときに高い声が出るのに、普段は出ないのだそうです。それだけ懸命に子どもたちに向かっているのでしょうね。顔つきや表情も、心なしか保育士らしく柔和で頼もしい感じに変わっているようです!

男性の人数も多い職場なので、女性と男性の先生の視点の違いをお互い生かしながら仕事ができるのがいいそうです。

大学時代に頑張った実習や、先生方が親身になっていろいろと教えてくれたことが今現場で役立っていると話していました。

同じく甲府市内の保育園に勤務している小俣つかささんは、「読み聞かせは絵本に書いてある言葉がすべてではなく、子どもの年齢に応じた内容で語りかけるといいと思います」と実践的なアドバイスをしていました。

大学では基礎から応用まで学ぶことができて、実践できるパフォーマンスをたくさん身につけられたので、とても良い学校だったと感じているそうです。

小俣さんと同じく今年の3月に卒業した志村夏海さん(写真左)は、グループ大学の帝京科学大に編入学されました。

教育人間科学部の3年生として引き続き保育を学んでいますが、1年生や2年生と一緒に授業を受けることもあり、動物やロボットを取り入れて園児に接する機会を得るなど、本学とはまた違った体験をしているようです。

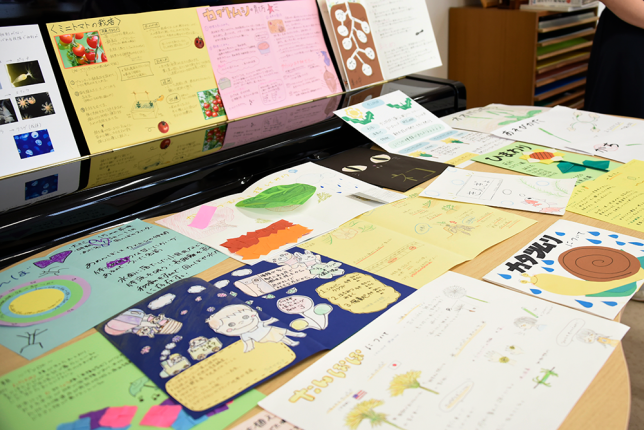

本学の模擬保育室で、動植物の説明や遊び方などを授業でまとめた展示を見つけ、「散歩のときなどに、子どもに「これ何?」と聞かれて困ることがあるので、身近な動植物のことを知っておくことは重要です。こうして植物を使った遊び方まで分かるとさらに発展しそう。すごくいい授業ですね!」と話していました。

6月22日の夏至の日、今年2回目となるオープンキャンパスが行われました。

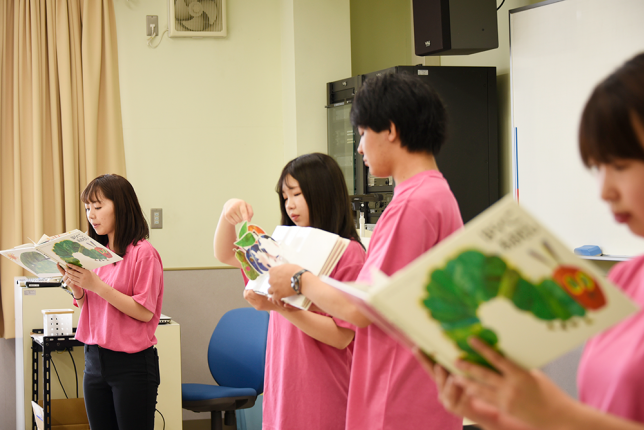

今回は2年生が実習期間中のため、1年生がウェルカムシアターを担当。「これっくらいの おべんとばこに・・・」皆で歌いながら大きなおべんとうばこや小さなおべんとうばこを作る手遊びを行いました。

緊張しながらではありますが、仕掛け絵本を見せながらの読み聞かせも無事披露できました。

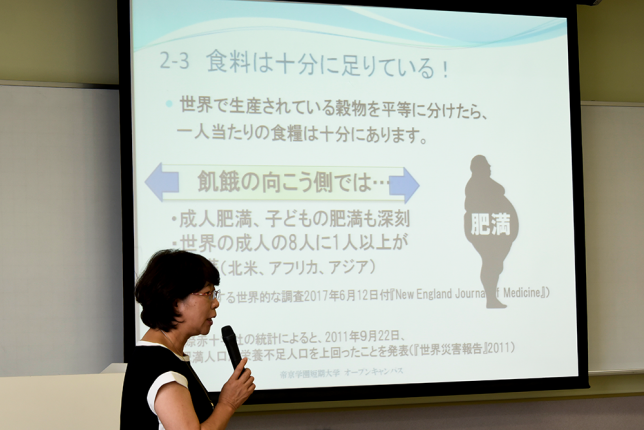

保育科の授業にはさまざまな分野があります。その一例として、川村先生による「子どもの食と栄養」の模擬授業が行われました。

世界には、栄養を十分に取ることができない子どもたちがたくさんいます。

地域による食料の比率がどれほどのものかを理解するために、実際にお皿にお菓子を置いてみて「この地域ではこれを何人で分けるか」と考え、感覚的に把握しようとする場面もありました。

一方で、世界には深刻な肥満の問題や食品ロスの問題もあります。

私たちができることは何でしょうか? 難しい問題ではありますが大切なこと。参加者たちは真剣にメモを取りながら聞いていました。

模擬授業の2時間目は、田川先生による「保育の表現技術(音楽)」です。

「ふうせん」の歌を歌いながら、リズムに合わせて手を叩いたり、ステップを踏んだりしてみます。

高校生たちも参加しました。体を動かすことで自然と笑顔がこぼれてきます。

「今日は、音楽を通じて心のままに表現するひとつの形としての短い授業でした。入学後には楽器を取り入れるといったより楽しい授業が待っています」と田川先生が話していました。

今回のティータイムは模擬保育室で行われました。エプロンやマリオネットなど授業で作った作品の展示に対し、「これ、かわいい!」「どうなっているの?」と高校生たちは興味を示していました。

ティータイムは在学生と交流できる時間なので、打ち解けた雰囲気の中でさまざまな質問が出ていました。

施設見学では、希望者が教室や施設を巡りました。先日のディズニーランドへの学外研修の模様をまとめたパネルが並ぶなど、キャンパス内はより活気ある雰囲気へと変化しつつあります。

最後に学校全般の説明があり、模擬面接や家賃補助等の個別相談も受け付けました。

次回のオープンキャンパスは7月20日。申込み受付を開始しました。

全ての日のオープンキャンパスに参加したという学生もいますので、今回参加した方もぜひまた足を運んで別の模擬授業を体験してください。

もちろん初めての方の参加もお待ちしています。

追記

第2回の申込みは締め切りました。

たくさんのお申し込みをありがとうございました。

6月22日(土)に開催する第2回オープンキャンパスの申込みが始まっています。お申込みはこちらのページからお願いいたします。

締切りは6月19日(水)23:59です。

みなさんのご参加をお待ちしています。

山梨市キャンパスの第1期生が入学して約2ヶ月。駐車場や教室の設備が次々と整い、保育科の単科大学らしい明るい雰囲気がキャンパスに漂っています。

有賀美里さん(写真)は、「大学の授業は高校と全然違います。高校までは暗記が多かったけれど、保育のことは暗記すればいいというものではないので難しさがあります」と話し、仕事内容に直結する実学に精を出しているようです。

短大の学びを支えるのが生活環境です。本学では、自宅からの通学時間が最短の交通手段・経路を使用して概ね90分以上の学生に対する家賃補助制度が始まりました。

1年生の中には、実際に家賃補助制度を利用している学生がいます。

長野県に実家がある学生は、「いろいろと物件を見て、山梨市内で短大まで歩いて10分位のアパートに決めました。意外と広くてきれいです。料理などはこれまでしてこなかったので、まだ慣れませんが(笑)」とのこと。山梨市には手頃な物件が多いという話もあります。

山梨市周辺には大きな公園や温泉があります。桃源郷と呼ばれる素敵なエリアです。

http://teikyo-gjc.ac.jp/campus/seasons-y.html

オープンキャンパスの際には、家賃補助制度の詳細についての説明があります。条件等の質問にも応じますので、遠方の方はお尋ねください。

今年度初めてのオープンキャンパスが、5月25日に山梨市キャンパスで開かれました。

まずは3階の階段教室へ。石井副学長より、本学ではジェネリックスキル(コミュニケーション能力などの社会人として必要になる基礎力)を大切にしていることや、本学のアットホームな雰囲気を感じ取ってほしいといった挨拶がありました。

ウェルカムシアターでは、2年生が「キャベツのなかから」の手遊びを行いました。この手遊び歌を知っていて歌うことができる参加者もいたようです。

はらぺこあおむしを題材にしたエプロン型シアターも披露しました。

花輪美里さん(写真中央)は、見えない仕掛けで子どもたちをびっくりさせたいとの思いからこのエプロンを制作したそうです。見せ場はあおむしが蝶々になるラスト。エプロンの裏面をパッと裏返し、大きく表現します。

このエプロンは昨年、小淵沢町の文化祭出展作品に選ばれ、自分のアイディアが評価されたことで自信がついたそうです。

この日は会場の雰囲気を感じながら、落ち着いて発表できました。

オープンキャンパスの応援に集ったメンバーの紹介です。Tシャツ姿の在校生に加え、この春就職したばかりで忙しい最中の卒業生3名も駆けつけてくれました。

模擬授業の1つ目は、清水一毅先生による教育心理学でした。「心理学の不思議」と題して、心理学の導入部分に親しみます。

どこにフォーカスを当てるかにより、見えてくるものは異なります。スライドにはなんと書いてあるのでしょう?

保育の仕事の中で、子どもたちとどう関わるか、子どもたちがどんな風に発達するのかを知るヒントになるのが心理学です。高校生たちはメモを取りながら真剣に耳を傾けていました。

次の模擬授業は、三井先生による保育の表現技術(造形)です。テーマは「ミニうちわ型ペープサートを作ろう」。まず、在校生が手作りのペープサートで寸劇を披露します。

子どもたちに教えることを想定し、在校生がそれぞれ担当のテーブルについて指導する形で授業が進みました。

高校生たちは、4歳児の気持ちになって紙を切ったり絵を書いたりして、オリジナルの紙人形作りに取り組みました。

最後にもう一度、在校生がペープサート劇を行って締め括りました。準備してきた発表を終え、皆ホッとしたようないい笑顔ですね。

ティータイムは、参加者たちが在学生や卒業生に直接質問できる時間です。ペープサートやマリオネットなどのアイテムをどのように作ったのか、どう見せるかなどについて説明します。

1年生が入学前に作った折り紙の作り方の冊子も並んでいます。かわいらしくて子どもたちに喜ばれそうですね。

卒業生は、2年間の学生生活と職場での実体験を元に、高校生や保護者の方のさまざまな疑問に対し、親身になって積極的に答えていました。

希望者を募って行うキャンパスツアーでは、4階まである校舎の教室や施設を巡りました。

最後に、本学の特徴や就職、入試についてなどの説明と、個別相談会が行われました。

次回のオープンキャンパスは6月22日(土)です。次回の模擬授業は今回とはまた変わりますのでお楽しみに!

オープンキャンパスに来て学校の様子を見て入学を決めたという在校生もかなりいますので、検討中の方はぜひ足をお運びください。

5月18日(土)の山梨日日新聞「キャンパスほっとナビ」というコーナーに本学の案内が掲載されました。

学生の声として横森真子さんのインタビューも掲載されています。

さんにちEye(山梨日日新聞電子版)からも閲覧できるようになっていますので、紙面を見逃した方はぜひご覧ください。

⇒https://www.sannichi.co.jp/HOT/

4月になり、桃や桜の木の花々が咲き誇るさまが山梨市各所で見られるようになりました。

山梨市キャンパスの川向こうにある万力公園(万葉の森)の桜並木も満開を迎えた4月3日、対面式と学生交流会が開かれました。

山梨市キャンパスに2学年全員が集う初めての催しです。

今年度は1年生が山梨市、2年生が小淵沢と2カ所のキャンパスで学生生活が営まれる唯一の年。対面式で石井副学長がその点について触れ、新入生に対して「自分たちがリードしていく気持ちで頑張ってください」と激励しました。

新入生代表の野中美緒さんが少し緊張した面持ちで今後の抱負を述べました。

続いて先生方の紹介が行われ、担当内容や何曜日にどちらのキャンパスにいるかといった説明がありました。

また、各イベントの実行委員やゼミのグループ長の紹介があり、順に起立してメンバーの周知を図りました。

対面式が終わり、続いては1年生と2年生が親睦を深める学生交流会です。

交流会をリードするのは2年生。事前に準備した案をもとに、仲間集めゲームを行いました。好きなものや興味の対象ごとに集まりますが、これは心理テストも兼ねているようです!

1年生もインタビューに応じます。徐々に打ち解け合い、100名ほどの全学生が次第にひとつになっていく雰囲気が素敵です。

ゼスチャーゲームではチーム毎に盛り上がりました。1年生、2年生が入り混じり、身振り手振りで伝えたお題は当たったでしょうか?!

「新鮮な気持ちで出会った大学時代の仲間は、不思議と生涯の友となります。大切にしてください」と最後に学生主任の三井先生からお話がありました。

山梨市キャンパス第1期生の1年生。元気いっぱいの面々です!

学年が上がると途端に頼もしい雰囲気になるのが2年生。「学生生活最後の1年間を元気に楽しみたい」「先生方に相談しながら就職活動を頑張りたい」といった意見がありました。小淵沢キャンパスの最後を飾る素晴らしい1年になりますように!

いよいよ新年度が始まりますね。

新入生のみなさんを迎えるため、3月は教職員総出で山梨市キャンパスの準備を行いました。

オープンキャンパスと比べると、学内の雰囲気がかなり変わったように感じます。

新入生のみなさんも、今年のオープンキャンパスに参加を予定している方も、ぜひ楽しみにしていてくださいね。